Franche-Comté

Dent de Vaulion Massif du Jura

![]() francal

30/11/2012

francal

30/11/2012

La Dent de Vaulion est un sommet du Jura vaudois qui culmine à 1482,6 mètres d'altitude et qui présente un versant nord abrupt, alors que son versant sud est en pente douce.

Dominant l'extrémité nord du lac de Joux, elle offre par temps clair une vue sur au moins sept lacs importants : au nord-est, les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat, au sud le lac Léman, et au sud-ouest les lacs Brenet, de Joux et des Rousses.

La Dent de Vaulion est le reliquat d'un anticlinal érodé déversé vers l'ouest qui chevauche la terminaison du synclinal de Joux. Le sommet de la Dent est constitué de calcaires du Jurassique supérieur, le versant méridional de calcaires du Crétacé et le versant septentrional de calcaires et de marnes du Jurassique. La Dent correspond au crêt oriental d'un anticlinal chevauchant dont le flanc occidental a complètement disparu, laminé lors du chevauchement. Le synclinal de Joux disparait sous l'anticlinal de la Dent de Vaulion ; au front du chevauchement, se trouve une écaille comprimée du Crétacé.

Le domaine skiable de Dent de Vaulion fait partie du regroupement de quatre stations de ski de la vallée de Joux. Au contraire des trois autres domaines, ses pistes sont orientées au sud et très ensoleillées. Elles sont desservies par un unique teleski dont la pente de montée est particulièrement raide. Le domaine, guère signalé depuis la route principale, est accessible depuis le hameau du Morez.

Source Wikipédia

Horloge comtoise Franche-Comté

![]() francal

27/11/2012

francal

27/11/2012

L'horloge comtoise est une horloge à pendule fabriquée en Franche-Comté, et plus particulièrement à Morez et Morbier dans le Haut Jura, à partir de la fin du XVIIe siècle et dont la fabrication industrielle s’est arrêtée au début du XXe siècle.

Les horloges comtoises sont parfois connues sous d'autres appellations (« la Morez », « la Morbier » et « la Comtoise »). Ces appellations sont également utilisées en anglais ou en allemand.

Art populaire

Les Comtoises sont des horloges très populaires, pendant des générations, elles ont rythmé le temps dans presque toutes les fermes de France. De nombreuses Comtoises ont également été exportées vers d'autres pays d'Europe et même plus loin, jusque dans l'Empire ottoman ou en Thaïlande.

La présence chaleureuse des Comtoises dans les foyers est due à leur tic-tac régulier et à la forme du meuble imposant qui l'abrite.

En effet, le mécanisme en métal est souvent protégé par une gaine en bois. La Comtoise peut aussi être posée sur une console murale.

Objet de collection

Aujourd'hui, les horloges Comtoises sont devenues des objets de collection, car elles présentent une grande diversité. En effet, les Comtoises ont été fabriquées sur une période exceptionnellement longue : près de 230 ans1. Les Comtoises les plus anciennes sont plus rares et plus recherchées.

Les variations concernent essentiellement le cadran, le fronton, l'encadrement et le balancier. De nombreuses Comtoises comportent des complications, avec entre autres des horloges munies de plusieurs timbres, d'indication de la date ou des phases de la lune ou plus exceptionnellement avec des mécanismes d'animation, des carillons …

L'horloge Comtoise est réputée pour la très grande variété de sa décoration. En effet, la décoration varie suivant la période mais aussi parfois suivant le régime politique (les Bourbon, la Révolution française, l'Empire ...).

La gaine en bois a également beaucoup évolué au fil du temps. La décoration de ces gaines présente aussi une grande variété (souvent avec des motifs de fleurs).

Caractéristiques de la comtoise

Les Comtoises se caractérisent par la présence de deux mécanismes, le premier pour le mouvement et le second pour la sonnerie. Ces mécanismes sont situés côte à côte dans une cage en fer démontable. L'entraînement est effectué par 2 poids en fonte, la régulation est assurée par un long balancier (ou pendule).

Le cadran des Comtoises comporte très souvent une signature avec, en dessous, le nom d'une ville ou d'une localité. Cette signature correspond rarement au fabricant, mais plus souvent au nom du revendeur. La localité indiquée ne correspond, le plus souvent, qu'à la ville du revendeur, les mécanismes étant uniquement produits dans le Jura français.

Histoire

À l'origine, les Comtoises sont conçues pour les foyers ruraux, elles sont bon marché, solides et relativement précises. La sonnerie des heures s’entend dans toute la maison.

Les chapitres suivants présentent l'évolution générale de l'horloge comtoise avec le temps. De nombreuses variations existent. On peut même considérer qu'au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, chaque horloge est pratiquement unique. En effet, à cette époque chaque artisan horloger est indépendant, sa production annuelle est de quelques dizaines d’horloges. Il réalise lui-même la quasi-totalité des pièces nécessaires.

XVIIe siècle

Les toutes premières horloges comtoises apparaissent vers 1680, très probablement dans la région de Morez. Ces premières horloges sont primitives, bien peu d'entre elles sont parvenues jusqu'à nous :

- Le cadran est en métal (laiton et plus rarement en étain), l'utilisation de l'émail viendra plus tard ;

- Une seule aiguille (pour les heures) ;

- Le pendule est un simple fil métallique muni d'un poids en plomb à son extrémité ;

- Le pendule est situé derrière les poids.

XVIIIe siècle

Au début du XVIIIe siècle une nouvelle génération d'horloge comtoise apparaît :

- Le cadran est en bronze et présente une décoration ciselée ;

- Le cadran comporte plusieurs cartouches en émail (douze pour les heures et parfois 12 de plus pour les minutes) ;

- L'horloge est signée par le Maître horloger.

Le fronton en laiton coulé s'impose progressivement. Il représente souvent un coq gaulois ou le soleil (Phoebus).

Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle les progrès de la technique de l'émail permettent de réaliser des cadrans entiers.

Pour des raisons de coût de transport, les poids nécessaires au fonctionnement de l'horloge (5 kg environ) ne sont pas produits dans le Jura mais en général fabriqués par le forgeron situé proche du revendeur.

Pendant la Révolution le fronton change, le bonnet phrygien ou l'inscription « Liberté » remplace la fleur de lys.

XIXe siècle

Pendant l'Empire, le fronton change à nouveau pour représenter un aigle ou le portrait de Napoléon. Puis pendant la Restauration on retrouve sur le fronton des sujets comme le coq, le soleil ...

Le pendule prend une forme de lentille.

Les gaines en bois qui permettent de protéger les horloges et de les mettre en valeur sont fabriquées dans toute la France et s'adaptent au style régional. La Comtoise qui était jusqu'alors surtout une horloge murale devient une horloge de parquet. Le village de Bois-d'Amont produit également un grand nombre de gaines en épicéa.

Dans la deuxième partie du XIXe siècle, la gaine en bois prend une forme arrondie qui permet d'admirer le pendule en forme de Lyre. Certains pendules sont aussi munis d'automates, représentant par exemple une scène de la vie courante avec des personnages animés.

Le fronton et le tour du cadran forment une seule pièce (voir image de droite). Cette pièce est estampée, en laiton le plus souvent. Une grande variété de décors existe (scènes de moisson ou de vendanges, corbeille de fleur, couples de personnages, mais aussi des sujets plus rares).

À partir de 1870 une variante, beaucoup plus sobre, dont le cadran est entouré d'un simple anneau de laiton est produite : la « lunette ». Elle est destinée aux écoles, gares et bureaux.

XXe et XXIe siècles

1915 correspond à la fin de la production industrielle des horloges comtoises.

Plusieurs artisans subsistent aujourd’hui. Ils assurent la rénovation des horloges anciennes mais produisent aussi des mécanismes neufs.

Source wikipédia

![]() francal

27/11/2012

francal

27/11/2012

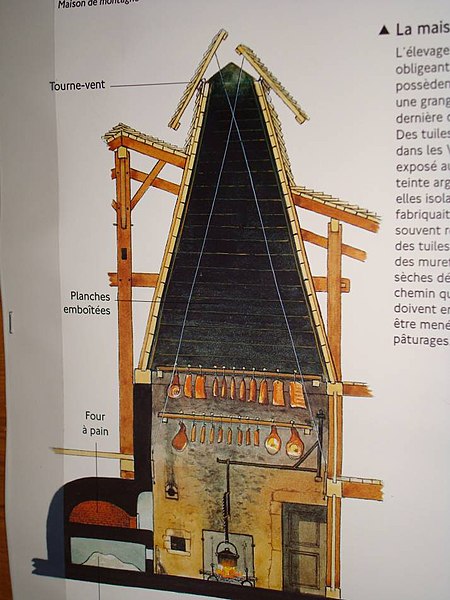

Le tuyé, écrit également tuhé ou tué et prononcé « tué » est une pièce centrale des fermes du Haut-Doubs en Franche-Comté, notamment la région de Morteau, où l'on fait fumer la viande. Elle recueille les tuyaux de tous les poêles de la maison, d'où peut-être son nom d'après certains historiens (d'autres avançant une racine celte signifiant « toit »).

Le tuyé est le cœur, le foyer, l'âme de la vie des montagnons. L'âtre où l'on fait brûler du sapin, épicéa et genévrier est à même le sol. Au-dessus, de longues perches horizontales où se fumeront tout doucement jambons, lard, saucisses, palette ou encore brési. La fumaison dure de quelques semaines à trois mois.

Une immense cheminée débouche sur le toit. L'orifice peut être ouvert ou fermé en fonction de la direction du vent à l'aide d'un système de chaînes manœuvré de l'intérieur qui actionne deux volets, l'un côté bise, l'autre côté vent.

Le tuyé est obligatoire dans le cahier des charges de la saucisse de Morteau, dont la durée de fumaison ne peut être inférieure à 48 heures.

Clocher à dôme à impériale Franche-Comté

![]() francal

27/11/2012

francal

27/11/2012

Cette forme dite « à l'impériale » a pour origine la ville de Florence en Italie aux XIVe siècle et XVe siècle.

Le clocher comtois

Un type de clocher à dôme à l'impériale est le clocher comtois, symbole de la Franche-Comté. Son véritable essor fait suite à la guerre de Dix Ans pour pallier la destruction de bon nombre d'édifices religieux.

L'enthousiasme provoqué par sa forme originale en a fait un symbole de l'architecture religieuse comtoise.

Sa forme courbe à quatre faces est surmontée du traditionnel globe, de la croix et du coq. La base est identique mais plus ou moins étirée en hauteur, la couverture est essentiellement composée de tuiles vernissées, sauf dans les régions froides et enneigées, où les tuiles sont en métal ou en tavaillons (tuiles bois).

Les motifs les plus courants sont les chevrons, les losanges, les bandes horizontales, les mouchetées et, plus rares, les fleurettes et l'abstrait. La Franche-Comté compte 665 clochers de ce type : 257 dans le Doubs, 277 en Haute-Saône, 124 dans le Jura et sept dans le Territoire de Belfort. On en trouve aussi deux dans le Chablais (Lullin et Perrignier) ainsi qu'en Suisse (Porrentruy, Fahy...)

Le clocher circulaire du village de Bois-d'Amont est la seule exception à cette forme à quatre faces.

Presque tous les clochers sont pourvus d'une horloge ; les unes sont dans le dôme même et d'autres dans le bâtiment.

Source Wikipédia

![]() francal

16/11/2012

francal

16/11/2012

Ravilloles est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.

Ravilloles est un village à 14 km de Saint-Claude, construit à flanc de coteau entre 590 et 980 m d'altitude. C'est le berceau de la tournerie, activité des moines bénédictins de la terre de Saint-Claude. L'existence d'anciens moulins le long de la rivière Le Lizon, transformés en usines à partir de 1830 a permis l'industrialisation de la tournerie.

Les habitants de Ravilloles sont surnommés "les bourdons" mais personne n'en connaît tout à fait l'origine. Ce surnom pourrait remonter au XVIIème siècle. Bourdon viendrait de burdaine. On raconte qu'autrefois il y eut à Ravilloles beaucoup de hannetons qu'on appelait burdaines et que les gens du village les mangeaient.

Cela peut nous surprendre aujourd'hui mais c'était certainement par nécessité plus que par goût ! En effet, à cette époque la Franche-Comté était ruinée par les invasions françaises et les épidémies de peste. Bourdon pourrait être issu de l'ancien français bourde : tromperie.

Des hommes réputés pour leur caractère facétieux ou des gens qui aimaient faire des blagues. Son origine pourrait être bien différente et remonter à des temps plus anciens encore. Le bourdon était au moyen âge un long bâton de pélerin dont l'extrémité avait la forme d'une pomme.

Le surnom pourrait être associé à la fabrication de ces bâtons. Nous n'avons aucun doute sur le passé antique de Ravilloles qui se trouvait sur le grand chemin de Lons-le-Saunier à Saint-Claude. Ce chemin était désigné sous le nom de "chemin des pélerins". A partir de 1160, Saint-Oyend-de-Joux devint le centre d'un des plus grand pélerinage à tel point que le monastère et la ville ne tardèrent pas à prendre le nom de Saint-Claude.

Lieux et Monuments

Barrage de Ravilloles. Atelier des savoir-faire.

Caves d’affinage Arnaud au Fort des Rousses Jura Franche-Comté

![]() francal

13/11/2012

francal

13/11/2012

Pour prendre du goût, le Comté prend son temps. C'est dans le silence et la pénombre de la cave que le Comté va vivre sa seconde transformation.

Au cours de cette longue maturation, il fait l'objet de soins attentifs favorisant le développement organoleptique qui s'opère naturellement au fil des mois.

Au terme de ce séjour en cave (de 4 mois minimum jusqu'à 18, voire 24 mois), chaque Comté aura acquis une "personnalité" qui se traduira par une texture, une couleur et un goût unique.

Visitez les incroyables caves d'affinage du Comté Juraflore

Découvrez au coeur d'un fort militaire remarquablement aménagé, les caves d'affinage des Comtés Juraflore et l'histoire des plus grands fromages AOC de la Franche-Comté.

La 2e forteresse de France

70 ans de travaux ont été nécessaires pour bâtir cette forteresse géante sur plus de 21 ha. Avec plus de 50 000m2 de salles voûtées en pierre et des kilomètres de galeries souterraines, elle pouvait accueillir 2 500 hommes et 2 000 chevaux.

Dans l'ombre secrète des caves

Venez vous imprégner de la magie des Caves Juraflore du Fort des Rousses où plus de 55 000 Comtés s'affinent. Découvrez comment le temps, le travail des hommes et l'ambiance de cave forgent, pour chacun de nos fromages, les meilleurs saveurs du Massif Jurassien.

Un nouveau film de 20 minutes

C'est dans l'ancienne poudrière qu'un film magnifique vous explique la fabication du Comté Juraflore et son affinage au Fort des Rousses.

Le fort militaire des Rousses a été construit entre 1840 et 1870, c’est le deuxième de France par sa taille. Il est à l’abandon suite à l’arrêt du service militaire obligatoire en 1995. En 1997, l’état le vend à la commune des Rousses et c’est un ancien alpiniste-formateur, Jean-Charles Arnaud, de la fromagerie Arnaud-Juraflore, qui va le restructurer pour abriter les caves d’affinages des fromageries Arnaud. Elle y aménage d’immenses halles d’affinage dans 50 000 m2 de caves voûtées, des couloirs de 240 m de long où reposent 75 000 meules de Comté. Ces caves affichent été comme hiver une température de 8° et une hygrométrie parfaite grâce a des murs de 14 m d’épaisseur. Le Fort est devenu la plus grande cave d’affinage de Comté d’Europe, d’où sortent des fromages de Comté d’une qualité remarquable au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura, à 1150 m d’altitude.

![]() francal

13/11/2012

francal

13/11/2012

Le mont Sâla est un sommet du massif du Jura, situé dans le canton de Vaud en Suisse. Il culmine à 1 511 mètres d'altitude.

Le mont Sâla est situé au nord de Saint-Cergue et Arzier et à l'ouest de Longirod. Les vallées du Jura sont axées sud-ouest nord-est, parallèles au plateau suisse. Le mont Sâla est situé sur une ligne de crêtes attenante au plateau. Sur son versant sud les eaux coulent dans l'arc lémanique, sur son versant nord dans l'Orbe.

Topographie

Le mont Sâla domine au nord-nord-ouest la combe du Couchant de plus de 50 m. Son flanc sud-est est très raide, avec la présence de plusieurs petites falaises, plongeant dans la forêt des Pralets, située à 150-200 m en contrebas. Après les Pralets, se trouve la combe de la Valouse, située à plus de 250 m plus bas que le sommet. À l'ouest-sud-ouest, le mont Sâla est dominé par le mont Pelé (1 532 m) et le Noirmont (1 567 m) ; de l'autre côté de la combe du Couchant, à plus de 500 m au nord, les crêts dépassent localement les 1 500 m d'altitude.

Panorama

Le mont Sâla offre une vue sur une bonne partie de l'ensemble anticlinal du mont Tendre, ainsi que sur la Dôle, le lac Léman et les Alpes.

Géologie

Le mont Sâla est un crêt situé à la bordure sud-est de la combe axiale du principal anticlinal de la structure plissée du mont Tendre.

Source Wikipédia

Forêt du Risoux Jura Franche-Comté

![]() francal

13/11/2012

francal

13/11/2012

La forêt du Risoux (ou Risoud) est une forêt située dans le massif du Jura, à la fois sur la Suisse et la France.

Le sud-ouest de la forêt, dans le département du Jura, se nomme spécifiquement forêt du Risoux, elle se trouve au nord du lac des Rousses, au nord-est des Rousses et à l'est de Morez. La forêt située sur le versant nord du mont Risoux dans le département du Doubs s’appelle mont Risoux ou forêt domaniale du Risol.

Dans le canton de Vaud, la partie de la forêt située au nord du Brassus et du Sentier à l'extrémité sud-ouest du lac de Joux est appelée Grand Risoux, alors que le Petit Risoux désigne la forêt située au nord du Lieu et de L'Abbaye au nord-est du lac.

Histoire

La forêt du Risoux fut un lieu important durant la seconde Guerre mondiale. En effet, c'est par cette forêt que de nombreux Juifs ont pu échapper à la déportation grâce à une filière imaginée par Victoria Cordier, Anne-Marie Im-Hof Piguet et Fred Reymond, entre 1941 et 1944 : Victoria Cordier traversait avec eux le Risoux de nuit, et ils arrivaient au refuge de L'Hôtel d'Italie, sur la commune de Chenit en Suisse.

Activité

Dans le canton de Vaud, la forêt du Risoux fournit notamment du bois d'harmonie pour la lutherie grâce à des épicéas plusieurs fois centenaires. La très lente croissance de ces conifères leur confère un bois très serré et très tonique bien adapté à la fabrication de tables d'harmonie.

Loisir

Des itinéraires de randonnée en ski de fond sont aménagés dans le massif.

Source Wikipédia.

Parc naturel régional du Haut-Jura Franche-Comté et Rhône-Alpes

![]() francal

13/11/2012

francal

13/11/2012

Le parc naturel régional du Haut-Jura se situe dans le sud-ouest du massif du Jura en France, en bordure de la frontière avec la Suisse.

Présentation du parc

Le parc naturel régional du Haut-Jura a été créé le 10 février 1986 et regroupait alors trente-sept communes. Le parc s'est agrandi pour compter cent treize communes en 2005, et compte au total 71 000 habitants. Aujourd'hui, 122 communes adhèrent à la nouvelle charte validée en avril 2012. Il s'étend sur une superficie de près de 178 000 hectares à travers trois départements : l'Ain, le Doubs et le Jura.

En périphérie du territoire du parc les villes-portes sont des centres urbains importants dont la densité de l'urbanisme ne permet pas un classement en tant que parc régional. Pour autant, de par leurs influences, les échanges et les zones d'emplois qu'elles représentent et aussi vu l'importance des populations concernées, le quotidien de ces villes est lié au territoire du parc. Elles constituent donc des villes-portes qui adhèrent aussi au parc du Haut-Jura. Ces villes sont : Divonne-les-Bains, Gex, Bellegarde-sur-Valserine, la communauté de communes d'Oyonnax, Ferney-Voltaire, Champagnole et Pontarlier(ces trois dernières ne possèdent pas de territoire dans le périmètre classé du parc).

Le siège du parc est basée à Lajoux. Au-delà du fonctionnement administratif, la Maison du Parc se caractérise par un bâtiment "à haute qualité environnementale" (HQE) qui s'ouvre tout au long de l'année au public par plusieurs expositions permanentes et temporaires et par des animations culturelles ou pédagogiques à destination des publics scolaires. La « maison du parc » a été construite en 2004.

Fonctionnement du parc

Le parc est géré par un Syndicat mixte (Syndicat de gestion) dans lequel sont représentées les collectivités adhérentes au Parc (Région, Département, Communautés de communes, Communes). Au quotidien il est administré par un bureau composé d'un président, de neuf vice-présidents et de douze membres. Le programme d'action d'un Parc découle de sa Charte constitutive et des engagements réciproques que les signataires (Communes, Communautés de communes, Département, Région, État) ont - ensemble validé. Pour le Parc du Haut-jura, c'est le fruit d'un travail de longue haleine qui aura durée plus de deux années et mobilisé de nombreux partenaires, acteurs et habitants du territoire. Son approche est résolument transversale, cette nouvelle Charte nous engage désormais collectivement jusqu'en 2022.

La charte 2010-2022 s'articule en 3 vocations :

- Vocation 1 : Un territoire construit vivant et animé ensemble

- Vocation 2 : Un territoire responsable de son environnement

- Vocation 3 : Un territoire qui donne de la valeur à son économie

Source Wikipédia